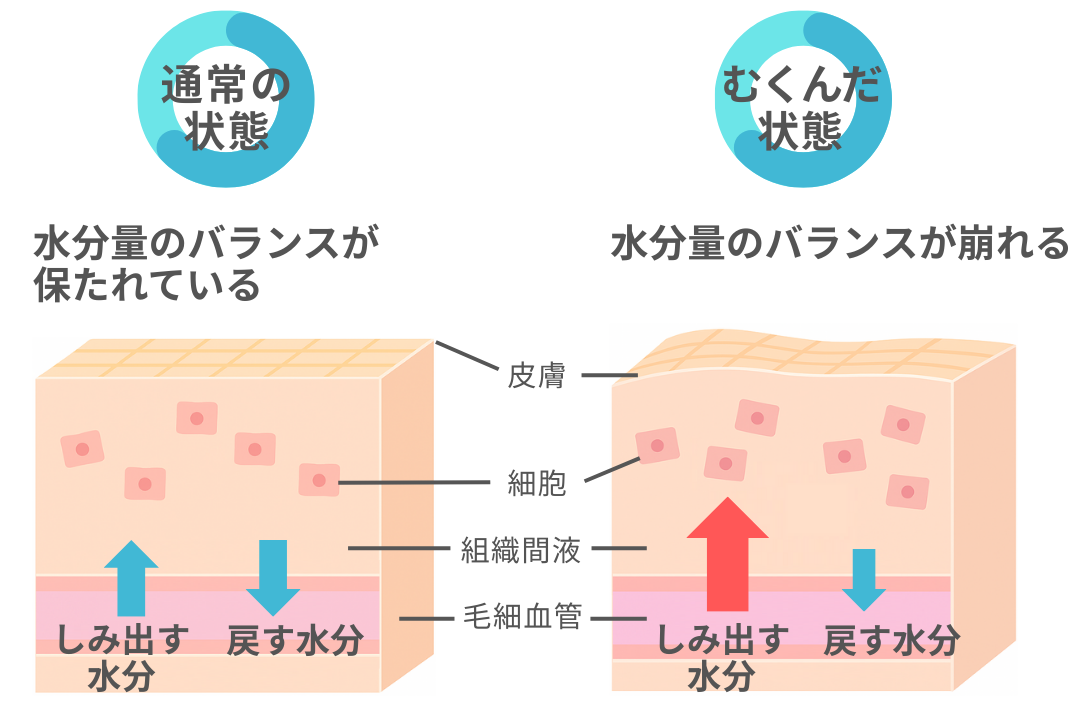

人間の体は体重の約60%が水分で出来ています。一つ一つの細胞内の水分が約40%、細胞の外にある水分が約20%です。

そのうち細胞の外にある水分が増えてしまった時にむくみになります。

「夕方になると足が腫れてくるんよ」

「押したらもどってこないんじょ」

「今日は朝からずっとむくんでるわ」

「体重が1週間で2キロも増えて…」

と様々な訴えとしてきくことがあります。

中には重大な疾患が隠れている場合もあるので注意が必要です。

【むくみの確認方法】

指の腹で約5秒押します。指を離しても皮膚が10秒以上へこんだままになります。

指の腹で約5秒押します。指を離しても皮膚が10秒以上へこんだままになります。

浮腫(=むくみ)には、指でおして痕が残る「圧痕性浮腫」と、残らない「非圧痕性浮腫」とに区別されます。

リンパ浮腫や慢性静脈不全、甲状腺機能低下などで、圧迫痕が残らない浮腫がよくみられます。

【むくみの主な原因】

足だけでなく、全身(手や顔や背中など)のむくみの原因です。

①心不全:

心臓の動きが弱り、血管の中の水分を流す力が弱るため、余分な水分が溜まります。その水分が血管の外にしみだしてきてむくみます。息切れ等の症状を伴うことがあります。

②腎不全:

腎臓の動きが弱り、余分な水分を尿として出せなくなることによりむくみます。

③低栄養:

血中のアルブミン値が低下すると、血管の外に水分がもれやすくなります。

④その他:

肝硬変、甲状腺機能低下、内分泌疾患、アレルギー疾患、薬の副作用によるものなどがあります。

足だけ、手だけといった部分的なむくみの原因です。

①下肢静脈瘤:

足の静脈がこぶのように膨らみ青く見えます。足がだるい・重い・つりやすいなどの症状があります。

②深部静脈血栓症:

足の静脈が血栓で詰まるため、片足全体が急に赤く腫れます。エコノミー症候群(血栓が足の静脈から飛んで肺の血管に詰まる)原因となることがあります。

③リンパ浮腫:

足や手は片側になることが多いです。両側が腫れることもありますが左右差があることが多いです。

④蜂窩織炎(ほうかしきえん):

けがや巻き爪、水虫などから菌が体の中に入り、赤く腫れて熱が出ます。

⑤廃用性症候群やロコモティブ症候群:

椅子に座る時間が長い、筋力低下、筋肉運動が少ない(筋肉ポンプ作用が少ない)ことで、足の静脈の血液が心臓に戻りにくい状態です。

⑥肥満:

・内臓脂肪が、骨盤内で静脈を圧迫して流れを妨げます。

・突き出た腹部が、鼠径部で静脈を圧迫して流れを妨げます。

・動くことが少なくなり、椅子に座る時間が長くなることで⑤の状態になります。

⑦衣類のしめつけ:

関節の部分で食い込みやすくなります。食い込みやしわになった部分は圧迫力が強くなるため、リンパの流れや静脈血流を流れにくくします。※ロコモティブ症候群(加齢による衰えや、筋肉・関節・骨など運動器疾患により、足腰の 衰えなどが原因で、日常生活に支障をきたしている状態)

様々な病気によるむくみは原因となる病気の治療が大切になります。

【日常生活状況を見直すことで、防げるむくみもあります】

同じ姿勢で長い時間過ごしていませんか?

車いすに座ったまま過ごすことは避けましょう。

・足が常に下がっていることで重力の影響を受けます。

・筋ポンプ作用が少なくなります。

・股関節や膝関節が曲がったままになることで、静脈還流が低下します。

ベッド上で足を延ばした座位(長座位)が長時間続くことは避けましょう。

・鼠径部で静脈圧迫が起きることがあります。

・腰や膝の痛みが生じることがあります。

・筋ポンプ作用が少なくなります。

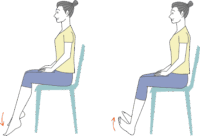

やってみましょう!

①筋ポンプ作用を促しましょう。

筋肉をリズミカルに動かす運動(かかとやつま先をあげる 運動、肘や膝の曲げ伸ばし、足踏みなど)

②筋肉の柔らかさを保ち、筋肉の働きを高めましょう。

筋肉が硬くなると、効果的な筋運動が難しくなります。

筋肉は使いすぎても使わなくても硬くなります。

他動的な運動でも効果はあります。

③同じ姿勢で過ごす時間が長くならないようにしましょう。

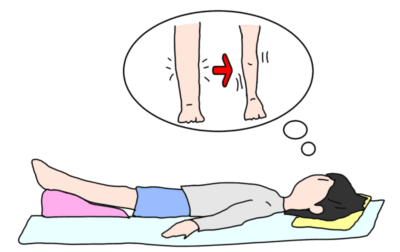

・歩行が難しい場合、座って過ごす際に足台を使用して足をあげたり、臥床する時間を作りましょう。

・短時間であればむくんでいる足や手を上げておくのも効果的です。

※足をあげる時には全体を支えることが大切(掛け布団や毛布の上にのせる)です。あげすぎないように注意しましょう。10cmくらいが良いです。

※手をあげる時に、肘から先だけをあげてしまうと肘から肩にかけてむくみやすくなります。腋から腕全体を軽く上げるようにしましょう(バスタオルや毛布の上にのせる)。

あげすぎないように注意しましょう。

④足浴をしてみましょう。

37~40度程度のお湯でリンパの流れを促します。

お湯につかっている時に足首の運動をすると、筋ポンプ作用を促進します。

※血液循環が増すことで、リンパ液の生成が増えます。足浴で温めたあとはむくみやすいため、足をさげたまま長時間座ったままにならないよう注意しましょう。

【執筆者】 作業療法士 大島 真琴(おおしま まこと)

【執筆者】 作業療法士 大島 真琴(おおしま まこと)

作業療法士歴20年が経過、南部訪問看護ステーションで訪問リハビリに従事しています。生活のどこかで笑顔がうまれるようにリハビリテーションの視点から支援を続けています。

子供の巣立ちと共に始めた園芸ライフを続けています。毎年のこの暑さ、人間への影響だけではありませんね。無理なく続けていこうと思います。

【大島真琴 作業療法士の執筆・関連記事】

・当院でも行っています!【在宅リハビリテーションについて】

・家の中での転倒原因を考えてみましょう|作業療法士 大島 真琴

・ 深呼吸していますか?|作業療法士:大島 真琴

・訪問リハビリテーション~自宅での転倒予防|作業療法士 大島 真琴

リハビリテーション通信 バックナンバー